常见细胞污染类型如何辨别及预防解决方法

常见细胞污染类型如何辨别及预防解决方法:细胞培养中常见的生物污染类型有7种,分别是细菌污染,支原体污染,原虫污染,黑胶虫污染,真菌污染,病毒污染以及非细胞污染,真菌污染来源,一般是来自实验服,并且具有气候性,多雨······

发布时间:2025-02-28 17:17:01 细胞资源库平台 访问量:491

在生物医学研究和药物开发领域,生物发光成像技术因其高信噪比而被广泛应用于细胞测定和动物成像研究。然而,传统的荧光素酶种类有限,限制了同时成像多个分子和细胞事件的能力。为了突破这一限制,科学家们开发了一种新型的ATP非依赖性荧光素酶——NanoLuc(NL),它源自深海虾Oplophorus gracilirostris,并经过工程改造以增强蛋白质稳定性。NanoLuc作为一种小型(19 kDa)、高亮度的荧光素酶,其亮度是传统萤火虫或海肾荧光素酶的100倍,并且使用furimazine作为底物产生明亮的辉光型发光。

NanoLuc的意义在于其为双报告基因生物发光分子成像提供了新的可能。它不仅可以在活体小鼠的表层和深层组织中成像,而且其生物发光随时间的变化可以用来定量肿瘤生长,甚至在少量血清中也能检测到分泌的NL。此外,NanoLuc与萤火虫荧光素酶的结合使用,为在完整细胞和活体小鼠中定量TGF-β信号传导的两个关键步骤提供了一种新型双荧光素酶成像策略,从而在正常生理、疾病和药物开发中扩展了信号转导的成像能力。

NanoLuc的作用不仅体现在其高灵敏度和高稳定性上,它还具有更小的尺寸,这使得在标记细胞和蛋白质时对样本的侵入性更小,有助于保持细胞或组织的天然状态。NanoLuc的快速反应、低背景发光和多样灵活等特点,使其在生物学和医学研究中具有广泛的应用前景。因此,NanoLuc作为一种新的报告基因,不仅增强了我们对生物过程的理解和疾病机理的研究,而且在开发潜在治疗方法和疗法方面发挥了重要作用。

英文标题:Illuminating the mechanism and allosteric behavior of NanoLuc luciferase.

中文标题:揭示NanoLuc荧光素酶的机制和变构行为.

发表期刊:《Nature Communications》

影响因子:14.7

作者单位:

1.Loschmidt Laboratories, Department of Experimental Biology and RECETOX, Faculty of Science, Masaryk University, Kamenice 5, Bld. C13, 625 00, Brno, Czech Republic.

2.International Clinical Research Center, St. Anne’s University Hospital Brno, Pekarska 53, 656 91, Brno, Czech Republic.

作者信息:Michal Nemergut,Daniel Pluskal,Jana Horackova,Tereza Sustrova,Jan Tulis

生物发光是一种自然现象,被广泛用于生物检测和照明技术。深海虾Oplophorus gracilirostris的荧光素酶(OLuc)能产生蓝色光,但其较小的19 kDa亚基单独表达时不稳定。通过蛋白质工程,开发了新型荧光素酶NanoLuc,它与furimazine(FMZ)底物结合,产生强烈光信号,比传统荧光素酶强150倍。NanoLuc在多个生物技术领域有广泛应用,但其催化机制和底物FMZ的溶解度、细胞毒性及成本问题仍待解决。尽管已知NanoLuc的晶体结构,荧光素结合的具体细节仍是研究的关键障碍。

在本研究中,作者首先通过基因工程技术表达了NanoLuc荧光素酶,并利用FLUOStar Omega微孔板读取器测定了其特异性活性。接着,作者使用GraphPad Prism软件和KinTek Global Kinetic Explorer对酶动力学数据进行了拟合和模拟分析,以确定NanoLuc的动力学参数。此外,作者还通过晶体培养和X射线衍射技术解析了NanoLuc的晶体结构,并运用SAXS技术研究了其在溶液中的状态。分子对接和模拟实验则通过AutoDock Vina和HTMD软件进行,以探究配体与受体间的相互作用。最后,作者通过RT-qPCR和Western blotting技术分析了基因表达和蛋白水平的变化,从而全面评估了NanoLuc荧光素酶的特性和应用潜力。

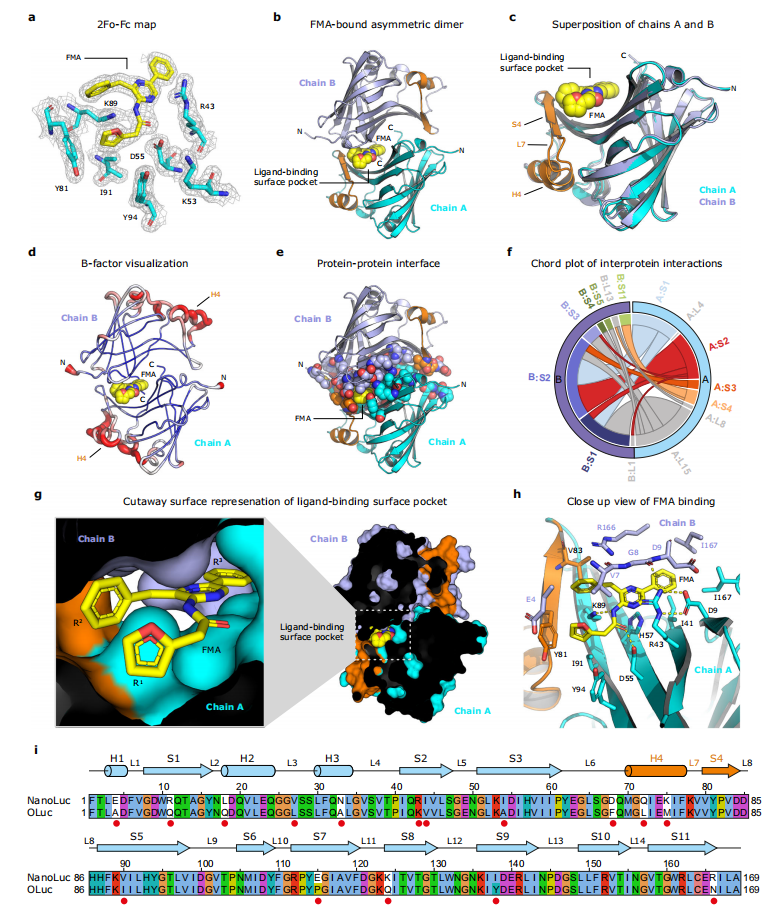

图1:NanoLuc荧光酶与FMA结合的结构特征。

NanoLuc荧光酶与FMA(荧光素类似物)结合的结构特征被详细描绘。在FMA-oxyluciferin结合位点,2Fo-Fc电子密度图显示了1.2σ的轮廓水平。整体结构以卡通形式呈现,NanoLuc不对称二聚体(链A为青色,链B为蓝色)与结合的FMA荧光素(黄色)一同展示。链A和链B的叠加显示了导致对称性破坏的结构元素,包括螺旋H4、环L7和链S4,这些部分被橙色标记。B因子橡皮泥表示法展示了NanoLuc同源二聚体的结构,而二聚体界面可视化显示了所有参与二聚体界面的残基,以空间填充球的形式展示,FMA以黄色球体表示。通过Protein Contact Atlas计算和可视化的链A和B在NanoLuc二聚体中的相互作用在二级结构水平上以弦图表示。FMA结合的NanoLuc二聚体的表面表示揭示了FMA结合口袋,活性位点的残基以棒状表示,关键的氢键以虚线黄线显示。NanoLuc与O. gracilirostris荧光酶(OLuc)催化单元的序列比对显示了NanoLuc中的二级结构元素,以及在NanoLuc工程中突变的氨基酸残基,这些残基以红点标记。比对上方的编号对应于NanoLuc结构(PDB ID: 5B0U)。

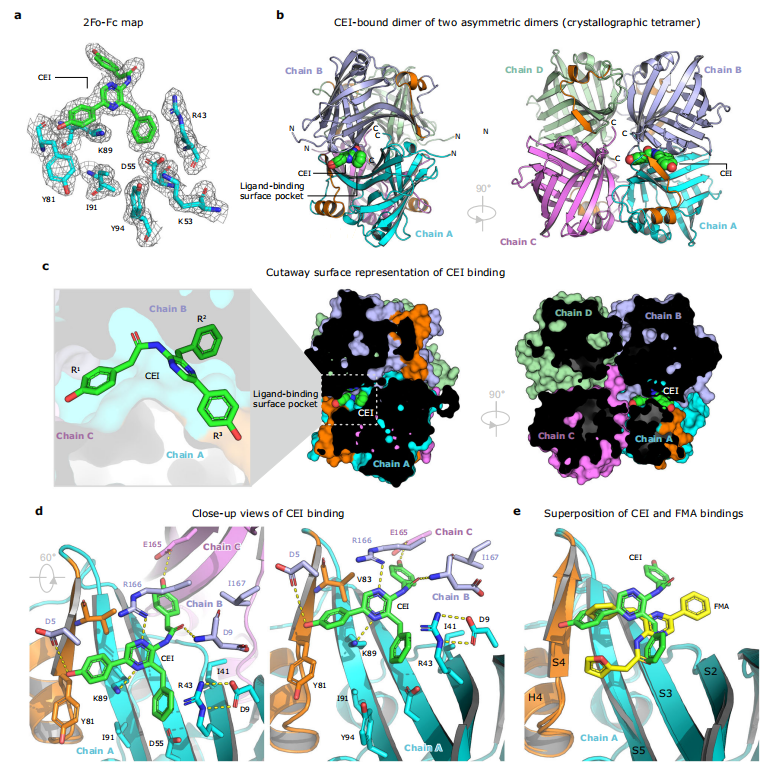

图2:NanoLuc荧光酶CEI结合的晶体同源四聚体结构。

NanoLuc荧光酶与CEI(另一种荧光素类似物)结合的晶体同源四聚体结构被详细解析。在CEI-oxyluciferin结合位点,2Fo-Fc电子密度图以1.2σ的轮廓水平显示。整体结构展示了由两个尾对尾排列的不对称同源二聚体组成的NanoLuc同源四聚体(链A为青色,链B为蓝色,链C为紫色,链D为绿色)。CEI荧光素以空间填充球的形式展示(绿色)。CEI结合的NanoLuc四聚体的表面表示揭示了结合口袋,活性位点的残基以棒状表示,关键的氢键以虚线黄线显示。FMA(黄色)和CEI(绿色)的结合模式通过叠加展示,对比了两种荧光素类似物与NanoLuc荧光酶的结合方式。

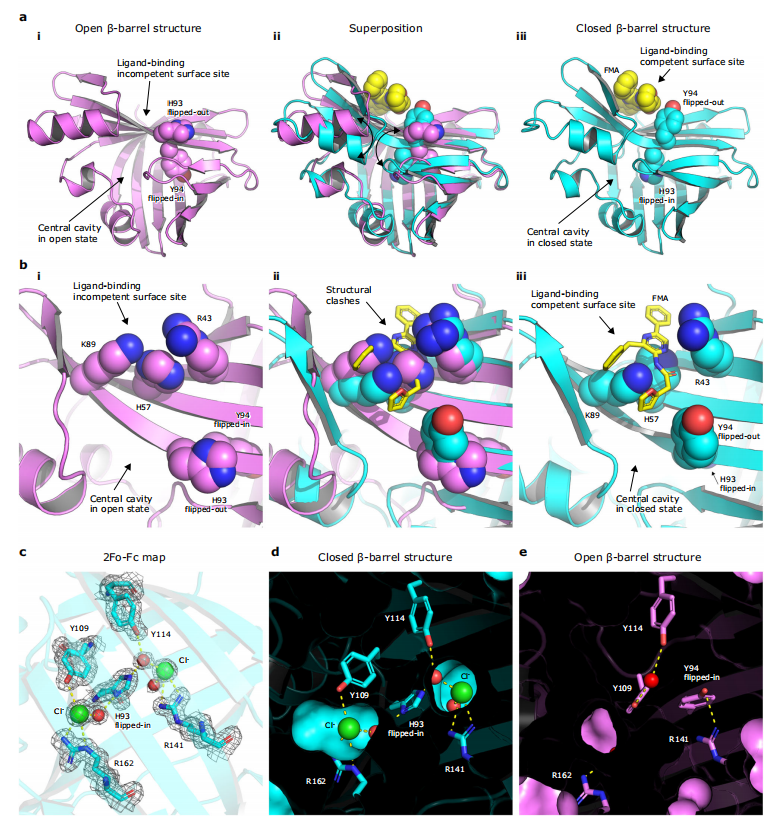

图3:NanoLuc β-桶结构的开放与闭合构象转换。

NanoLuc荧光酶的β-桶结构在开放和闭合状态之间发生构象转换。卡通图展示了(i)无配体的apo-NanoLuc结构(PDB ID: 5B0U)、(iii)FMA结合的NanoLuc结构,以及(ii)它们的叠加。H93和Y94残基以及FMA-荧光素以空间填充球的形式展示。在(i)无配体的apo-NanoLuc结构(PDB ID: 5B0U)、(iii)FMA结合的NanoLuc结构,以及(ii)它们的叠加中,近距离观察荧光素结合表面口袋。R43、H57、K89、H93和Y94残基以空间填充球的形式展示,FMA荧光素以黄色棒状表示。2Fo-Fc电子密度图在氯离子结合位点1和2处显示1.2σ的轮廓水平。d和e展示了NanoLuc β-桶内部在闭合(d)和开放(e)状态下的表面表示。注意,在闭合的β-桶状态下,两个氯离子被结合在β-桶内部。

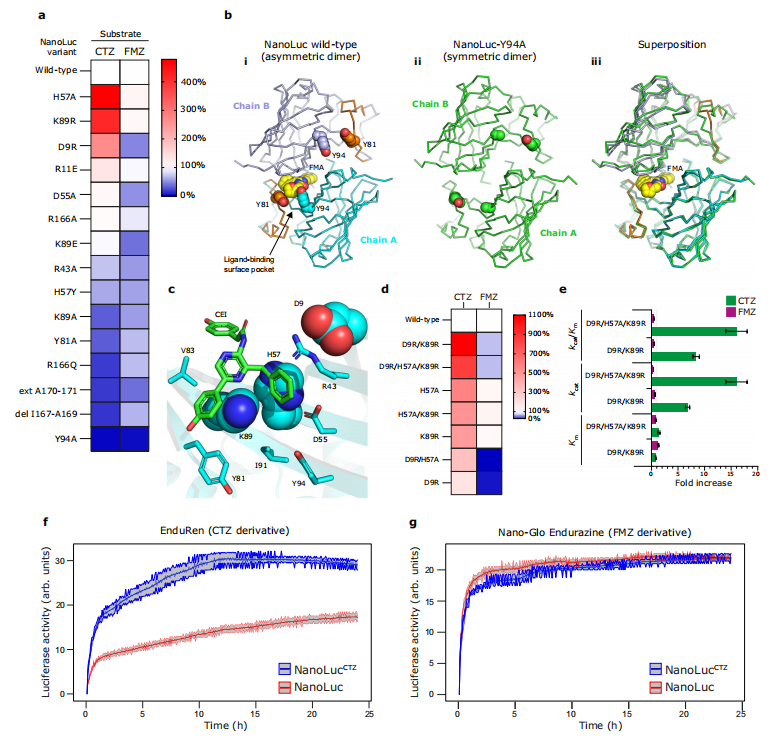

图4:NanoLuc突变体的特性分析。

本研究对NanoLuc荧光酶突变体进行了特性分析。a部分展示了NanoLuc突变体与CTZ(左列)和FMZ(右列)荧光素的相对荧光酶活性的热图,以NanoLuc野生型为100%参照。b部分展示了FMA结合的NanoLuc野生型不对称二聚体结构(i)、无荧光素的NanoLuc-Y94A突变体对称二聚体结构(ii),以及它们的叠加(iii)。图中展示了酪氨酸-酪氨酸门控Y81和Y94(A94)残基以及FMA-荧光素,以空间填充球的形式展示。c部分是NanoLuc荧光酶CEI结合的荧光素结合位点的近距离视图,展示了D9、H57和K89三个残基,它们的突变可以增加与CTZ的生物发光,以青色空间填充球展示。其他蛋白残基以青色棒状展示,CEI-荧光素以绿色棒状展示。d部分再次展示了NanoLuc突变体与CTZ(左列)和FMZ(右列)荧光素的相对荧光酶活性的热图,以NanoLuc野生型为100%参照。e部分展示了双突变体NanoLuc-D9R/K89R和三突变体NanoLuc-D9R/H57A/K89R的动力学参数(Km、kcat和kcat/Km)的相对增加倍数±标准误差(s.e.),以NanoLuc野生型为1。动力学参数(Km、kcat和kcat/Km)的绝对值总结在表1中。f和g部分展示了培养的ARPE-19细胞表达原始NanoLuc或工程化NanoLucCTZ,并分别由EnduRen(f)或Nano-Glo Endurazine(g)底物提供能量的长期活细胞生物发光成像。通过LuminoCell设备测量添加相应荧光素后的荧光酶活性,积分时间为5分钟。每个数据点代表三个重复的平均酶活性。标准误差以阴影区域围绕平均曲线表示。

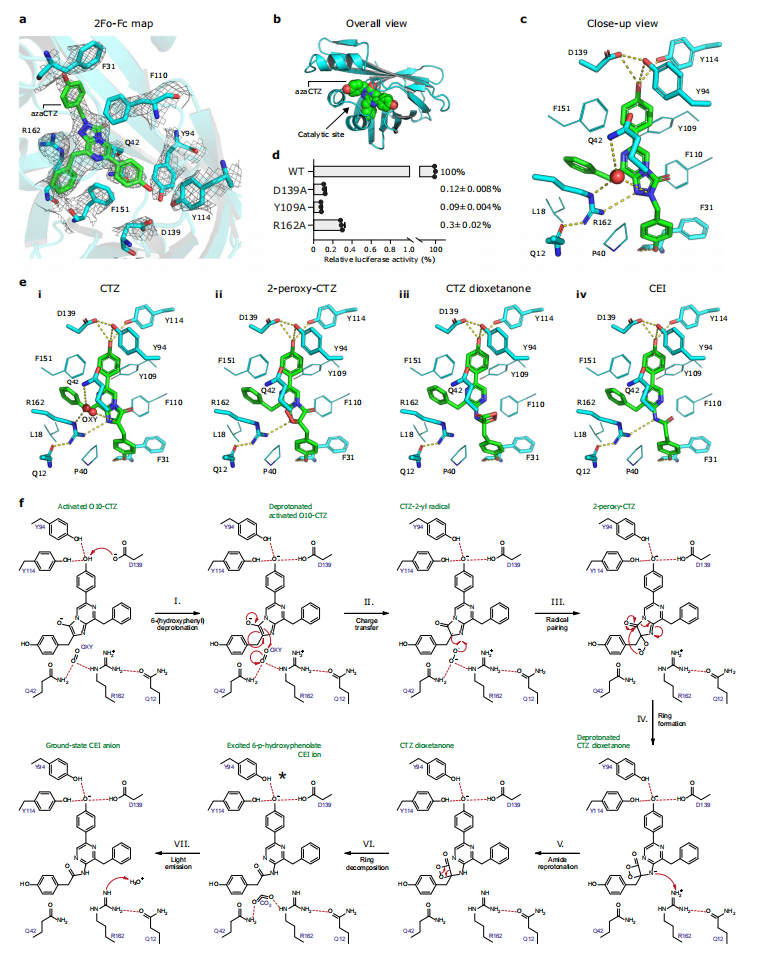

图5:NanoLuc型荧光酶反应的催化机制。

NanoLuc型荧光酶的催化机制涉及几个关键步骤。首先,通过电子密度图展示了azaCTZ在NanoLucCTZ催化位点的结合。其次,展示了NanoLucCTZ与azaCTZ结合的结构,以及活性位点的关键残基和水分子。突变实验显示了活性位点残基对荧光酶活性的影响。此外,还展示了NanoLucCTZ催化位点与不同底物模拟物的结合模式,以及分子氧和氢键的相互作用。

催化机制的简要概述如下:CTZ底物结合到β-桶结构内部的催化位点,通过一系列步骤包括自由基形成、分子内环化和二噁烷酮中间体的生成,最终产生激发态的CEI产物并释放蓝光。R162残基在催化过程中起到质子转移的作用。

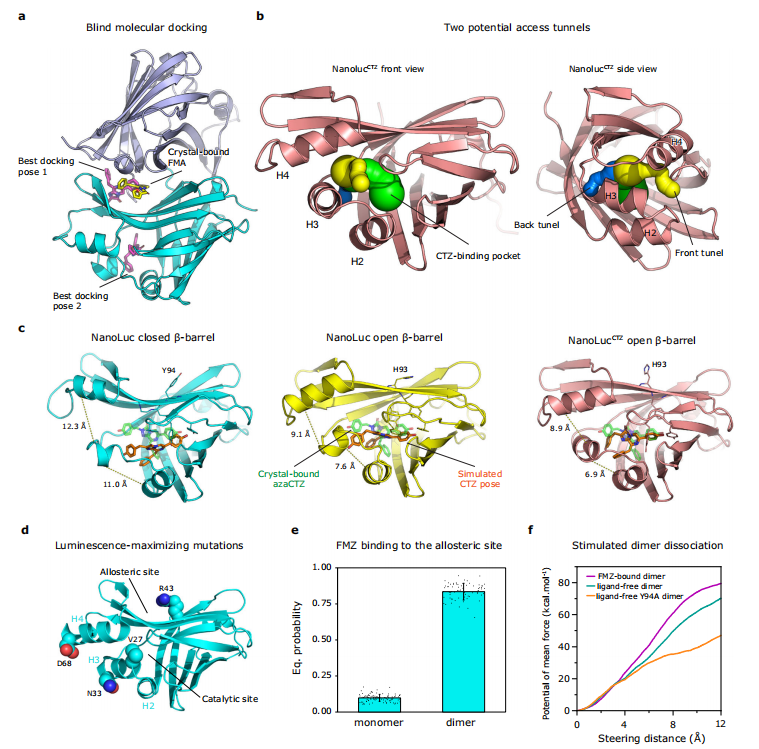

图6:NanoLuc复合物的分子对接和计算模拟。

本研究通过分子对接和计算模拟探讨了NanoLuc复合物的结构和动态特性。a部分展示了FMZ(品红色棒状)与NanoLuc单体二聚体(链A为青色,链B为蓝色卡通表示)的最佳对接姿态,并与晶体结构中的FMA(黄色棒状)进行了比较。b部分展示了两个潜在的通道(黄色和蓝色球体)通往NanoLucCTZ(鲑鱼色卡通表示)中心荧光素结合腔(绿色球体)的前后视图。这些通道是通过Caver Web计算得出的。c部分展示了在封闭和开放β-桶状态下NanoLuc结构的CTZ(橙色棒状)的最终姿态,以及NanoLucCTZ开放β-桶结构。每个图像中都展示了晶体结构中的azaCTZ(透明绿色棒状)作为参考。相互作用的芳香族残基以细棒状表示,H2/H3和H3/H4螺旋之间的距离(以埃为单位)由黄色虚线表示。相关的MD轨迹在补充电影1-3中展示。d部分展示了NanoLuc封闭β-桶结构中引入的突变(L27V、K33N、K43R和Y68D),这些突变在NanoLuc开发的最后三分之一阶段负责最大化FMZ荧光。e部分展示了FMZ在单体和二聚体NanoLuc表面口袋中结合的宏观状态的平衡概率。计算使用了随机80%的数据进行100次bootstrap。条形的高度对应于平均值,误差条显示标准差。f部分展示了通过自适应引导分子动力学获得的不同NanoLuc二聚体亚基被引导至12埃距离所需的平均力。

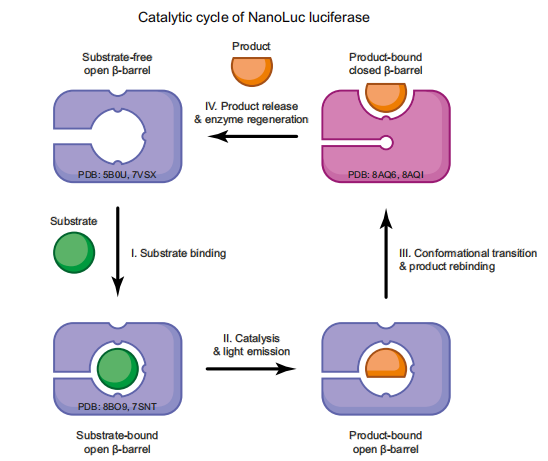

图7:基于结构的NanoLuc荧光酶作用模型。

本模型描述了NanoLuc荧光酶的作用机制,分为四个步骤:I. 底物分子进入内桶催化位点,荧光酶保持“开放β-桶”构象。II. 底物转化为反应产物,随后发射出蓝光。III. 产物从内桶催化位点释放。这一步骤伴随着从开放到闭合的构象转变,以及产物重新结合到蛋白质表面新形成的变构位点。IV. 产物从表面变构位点解离,允许循环回到催化前的“开放β-桶”状态。提供了代表性晶体结构的PDB ID代码。

在NanoLuc荧光酶的研究中,科学家们在酶表面发现了一个由β-桶表面上单体(链A)的凹槽定义的新荧光素结合位点,该位点底部由长链S3和S5形成,侧面由同一单体的链S1和S4构成,而盖子则由第二个单体(链B)的氨基端封闭。这个结合口袋与之前在两个NanoLuc复合结构中发现的癸酸分子结合位点重叠。通过小角X射线散射(SAXS)分析,证实了NanoLuc在微摩尔浓度下以单体形式存在于溶液中。对比配体自由(apo形式)和配体结合的NanoLuc结构,揭示了β-桶结构在开放和闭合状态之间的构象变化。结构引导的突变体研究显示,特定突变如D9R、H57A和K89R能显著提高CTZ的生物发光,而不影响FMZ的生物发光。在细胞实验中,突变体NanoLucCTZ表现出比原始NanoLuc更强的生物发光,显示出其在长期活细胞成像中的优势。共结晶结构揭示了azaCTZ分子结合在NanoLucCTZ开放的β-桶结构中的催化腔里。分子对接和自适应抽样模拟验证了晶体结构,并揭示了荧光素进入催化位点的路径。自适应抽样模拟分析了FMZ在单体和二聚体NanoLuc结构中的行为,发现FMZ倾向于结合到酶二聚体形式的表面变构位点,并具有稳定酶二聚体的强烈作用。综合X射线晶体学、结构引导的突变体研究和计算机模拟,提供了一个基于结构的模型来解释NanoLuc荧光素酶的作用机制。

常见细胞污染类型如何辨别及预防解决方法:细胞培养中常见的生物污染类型有7种,分别是细菌污染,支原体污染,原虫污染,黑胶虫污染,真菌污染,病毒污染以及非细胞污染,真菌污染来源,一般是来自实验服,并且具有气候性,多雨······

细胞聚团的原因分析及如何避免:培养物中细胞可能聚集的一些原因包括:1.过度消化、2.环境压力、3.组织分解、4.过度生长、5.污染等;如何避免聚团细胞的生成;首先确认当前细胞生长密度及状态,80%左右的生长密度即可进行······

细胞有空泡原因分析及解决方法:出现细胞空泡情况有1.细胞老化2.培养液错误配制;3.细胞消化时操作不当;4.污染等等,如细胞老化,解决方法,原代细胞使用较低代次进行实验,传代细胞避免传代次数过高···

细胞半换液和全换液操作步骤:第一种方式:细胞全换液;如果是贴壁细胞,可以用全量换液法,直接吸去全部旧培养基,补充足量新鲜完全培养基;第二种方式:细胞半换液;"细胞半换液"又称"细胞半量换液",即弃掉一半旧的培养基,再······

细胞生长缓慢的可能原因有哪些:细胞培养外部因素包括细胞培养基的配方和质量问题,培养条件不理想,污染问题,细胞自身因素包含细胞的健康状态,细胞密度过高或过低,细胞老化现象,细胞特性,当细胞生长出现缓慢的问题时,我······

常用胰腺癌细胞株动物模型及胰腺癌细胞株有哪些:胰腺癌研究中常用的动物模型主要包括化学物质诱导胰腺癌动物模型,基因工程胰腺癌小鼠模型和胰腺癌移植模型,常用的胰腺细胞株MIA-PACA-2人胰腺癌细胞,Capan-2人胰腺癌细······

产品规格:1*10^6

¥3000

产品规格:1*10^6

¥3000

产品规格:1*10^6

¥3000

产品规格:1*10^6

¥3000

上一篇:抗肿瘤疫苗中分枝杆菌效力与MHC I类呈递途径的比较